絵描きのふじゆうです。

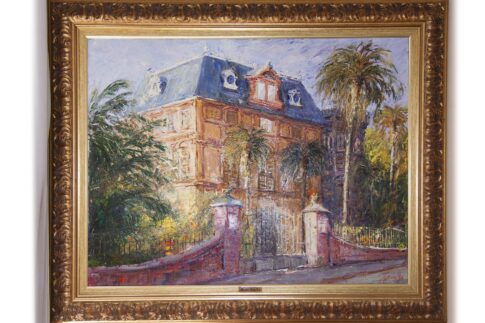

「油絵と言えば、重ね塗り(グレーズ)!」

と私は思うぐらい、油絵の核になる部分だと思っています。

重ね塗りすることで、より油絵らしい深みや透明感が出せます。

ですが、油絵の具の重ね方を間違えると汚い色にもなりがちです。

と言うことで、

重ね塗りで色が濁らいないようにするコツや、

重ね塗りの方法、注意点

重ね塗りで油絵の具がはじいてしまう時の対処法などを解説していきます。

・油絵の具の重ね塗りの方法が知りたい人

・油絵の具のはじきを解決したい人 など

では、やっていきましょー

(知りたいことがある場合は目次から飛べます。)

目次

油絵の重ね塗りで色が濁らないようにするコツ!

油絵の重ね塗りのコツ➊ 補色を上から塗らない!

油絵の重ね塗りで色が濁らないようにするのに大事なのは、

補色を上から塗らないことです。

あえて影の部分などで暗くしたい場所などがあるのであれば、

補色を塗っても良いのですが、色を濁らせたくないのであれば避けましょう。

補色の関係にある色を重ね塗りするとグレー色の濁った色に近づいて行きます。

「補色って何?」って思う方もいると思うので、

次の項目で説明します。

油絵の重ね塗りのコツ➋ カラーサークルを手元に置いておく!

補色を頭の中でイメージするのは、少し難しいです。

そんな時に便利なのが、カラーサークルです。

私の場合は絵を描く時、目に見える場所に置いています。

カラーサークルを観れば、簡単に補色の色を見分けることができます。

どうやって観るかと言うと、

カラーサークルの対角線上にある色が補色になります。

言い換えると、カラーサークルで一番遠い所にある色が補色です。

つまり、この補色を使わなければ色は濁りません。

例 → 赤の補色は緑。 黄色の補色は紫

補色を塗り重ねると色が濁ってしまう。

油絵の重ね塗りのコツ➌ 類似色を使う。

油絵の具の重ね塗りのコツとして、3つ目は類似色を意識することです。

類似色とは、カラーサークルの近い所のにあるところの色のことです。

例えば、黄色の類似色は、橙と緑です。

赤の類似色は、橙と赤紫と言った感じです。

油絵の重ね塗りのコツ➍透明色、半透明色を使う!

油絵で重ね塗りするときは最初のうちに不透明色を使い、

透明色と不透明色で塗り重ねていくと良いです。

油絵の具を最初から透明度別に分けて並べておくと使いやすいですよ。

私の場合は、上段を透明色、中段を半透明色、下段を不透明色と解りやすいように置いています。

なかなか頭の中が整理されて良いです。

油絵の重ね塗りは何回ぐらいやれば良い?

油絵で重ね塗りは何回やればいいという決まりはありません。

自分自身で納得いくところまでと言うのが答えになると思います。

2回でもいいですし、5回でもOKです。

あまり重ねずると、逆に色が濁ってくるので、適度な回数で抑えると良いでしょう。

————————————

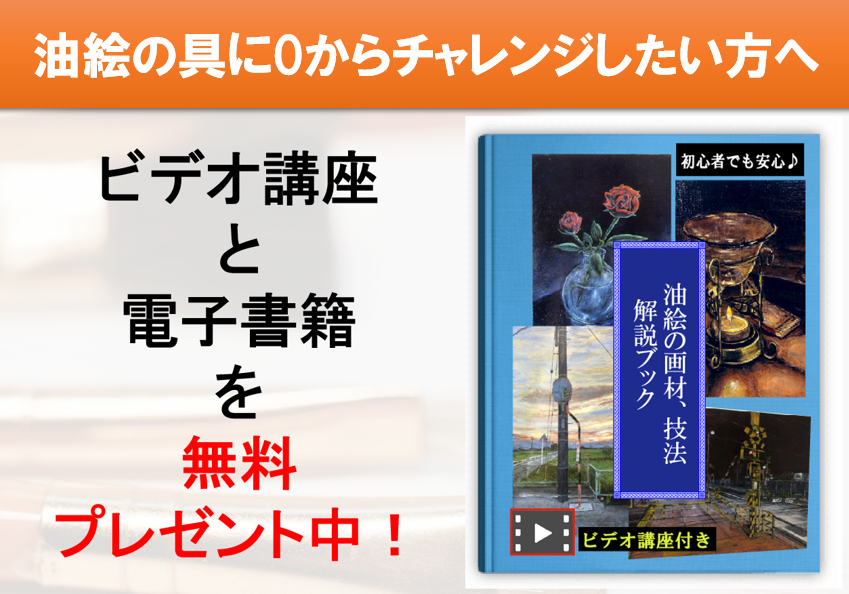

ここで、少しお知らせです。

期間限定で油絵のビデオ講座と電子書籍を無料でプレゼント中です。

油絵の描き方や塗り方など、

絵に自信のない初心者でも上達できるように詳しく説明しています。

興味のある方は下のリンクから受け取れます👇

油絵で厚塗りする場合は重ね塗りする必要ない?

厚塗りする場合でも重ね塗りはすることはできます。

透明色であれば、厚塗りしたとしても、

下の色は少なからず影響はしてくるので、やる意味はあると思います。

重ね塗りとは関係ないですが、厚塗りする場合も、

下塗りをしておくことによって、塗り残しを防ぐこともできますので、効果的です。

油絵の具絵を重ね塗りできるまでの時間は?

油絵の具の厚さによっても乾燥時間は変わります。

薄塗りの場合は、おおよそ2~3日、厚塗りの時はは7日くらい待てば、

重ね塗りできるでしょう。

ただし、何度も筆でなぞったりすると、

下の色を削つて混ざってしまう場合もあるので注意が必要です。

重ね塗りにおすすめの油絵筆

また、重ね塗り(グレーズ)する場合は、柔らかい筆(軟毛筆)を使うことをおすすめします。

軟毛筆の平筆などが適しています。

軟毛筆は、ナイロン筆などです。

動物毛は高価ですが、イタチ毛、タヌキ毛、馬毛などがオススメです。

この辺の毛は動物毛でも比較的安いです。

油絵の重ね塗りの方法3選!

重ね塗り方法➊ 乾かないうちに絵の具を塗り重ねる

油絵の具が乾かない状態(下の色を塗って1日もたたない状態)でも、

上から塗り重ねることはできます。

ただし、かなり慎重に乗せないと色が混じってしまうので注意です。

1なぞり2なぞりぐらいが限界だと思います。

それ以上は混ざってグラデーションになってしまいます。

むしろ乾かないうちの重ね塗りは、何度もなぞるなどして、

色幅を見せることの方が向いてると言えるでしょう。

重ね塗り方法➋ 半乾きで油絵の具を重ね塗りする

半乾き(2~3日にぐらい)であれば、下の絵の具も軽く手で触る程度であれば、

手につかないぐらい乾燥している場合が多いです。

強く上からこすりすぎると、下の油絵の具をえぐる可能性があるので注意です。

わりと描きやすい絵の部分や、まだ序盤でやり直しがきく段階であれば、

この段階でも塗り重ねていつても良いと思います。

ただし、慣れていなければ部分的に重ね塗りするなど、

簡単な部分にとどめておいた方が良いでしょう。

はみ出してしまったり、大きく間違えてしまつたときに、

半乾きではテレピンなどで消して修正する作業が難しいです。

重ね塗りの方法➌ 表面乾燥してから重ね塗りする

季節にもよりますが1週間ほど置けば、油絵の具の表面は結構乾いている状態になります。

全体的な塗り重ね(グレーズ)を安心してやるのであればこれくらい時間を置いたほうが安心です。

失敗したときにやり直しができます。

間違えた時のやり直しが簡単

油絵の具を早く乾燥させて重ね塗りを容易にする方法4選

重ね塗りを容易にする方法➊ 乾燥の速い油絵の具を使う

そもそも乾燥の速い油絵の具を使うという方法があります。

例えばマツダから発売されている「クイック油絵具」は、

乾燥時間が早くどの色でも24時間ほどで乾燥するように作られています。

面倒なことを考えず早く乾燥させることができます。

重ね塗りを容易にする方法➋ 乾燥促進剤を使う

乾燥促進剤としては、シッカチーフやダンマル樹脂があります。

ただし使う場合は、正しい分量を守る必要がありまます。

基本的には、乾性油(リンシードオイルやポピーオイル)に混ぜて使います。

オイルの量に対して、15%ほどにとどでめておいた方が無難です。

多く入れすぎると、ひび割れ等の危険性があります。

関連記事👇

重ね塗りを容易にする方法➌ 早めに乾くペインティングオイルを使う

元から即乾性の高いペインティングオイルを使うと言う方法もあります。

例えば、クサカベの「ぺインティングオイルクイックドライ」などです。

こういったオイルを使う場合、

乾燥促進剤を混ぜる時と同じですが、しっかりと油絵の具と混ぜ合わせないと効果が薄いです。

厚めに塗る場合は特にしっかり練り合わせましょう。

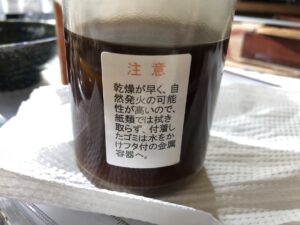

重ね塗りを容易にする方法➍ ブラックオイルを使う

重ね塗りで薄塗りを多用する場合におすすめなのがブラックオイルです。

ブラックオイルは乾燥が早く、約1日で上からの油絵の具をはじく程乾燥が早いです。

クサカベの説明書のようなものがあつたので、

詳しく知りたい方はこちらから。

https://www.kusakabe-enogu.co.jp/assets/download/pdf/k_black_oil.pdf

ブラックオイルは、非常に使いがってが良く乾燥も早いのでおすすめなのですが、

一つ欠点があります。

それは、自然発火しやすいという点です。

特にウエスやキッチンペーパーで拭いた後のブラックオイルは危険です。

バケツに水を入れて、そこに捨てるようにしましょう。

この辺がちょつと面倒なところです。

気を付けて🔥🚫

油絵の重ね塗りで絵の具が上から乗らない(はじく)時の対処法!

油絵の具で重ね塗りする際に上からぼい油絵の具をはじいて、

上手く油絵の具を乗せられない場合があります。

油絵を長い間描いていない場合や、

ブラックオイルを使用していると頻繁にこういう場面に遭遇します。

こんな時におすすめなのが、ルツーセです。

個人的に、薄塗りするを多用する場合は必須のアイテムです。

先にルツーセを上から塗ると、画面が活性化し、油絵の具同士の固着力を強くします。

つまり、上から油絵の具をすんなり乗せられるようになります。

ぜひ持っておいたいおすすめの1本です。

ルツーセの他の便利な使い方

ついでなので、ルツーセの他の使い方も紹介します。

ルツーセは、画面の光沢を均一にする目的でも使用することができます。

油絵の具を描いていると、部分的にテカっているけど、

ここはマッドだなぁみたいな事になったことがありませんか?

そんな時にルツーセを使用すると良いです。

油絵の具を重ね塗りする時に強い画面を作るコツ!

油絵の場合、理想的なのは上に塗り重ねていくほど

乾きの遅い絵の具を使うのが良いです。

基本的には制作終盤になるほど、乾性油の分量を増し、揮発油の分量を減らすと良いです。

詳しく知りたい場合は、下から👇

油絵の重ね塗りで色を明るくする裏技?!

重ね塗りで色を明るくする裏技?➊ 油絵の蛍光色を使う

油絵の具には、蛍光色の色も発売されています。

例えば、クサカベですとルミナス系です。

ルミナスレモン、ルミナスイエローディープ、ルミナスオレンジ、ルミナスグリーンライト

の4つです。

かなり発色が良いので使いどころとしては難しいです。

結構、浮きます。

因みに4色とも透明色になので、重ね塗りには向いています。

重ね塗りで色を明るくする裏技?➋ 明暗対比と暖色の効果

重ね塗りとは少し関係ないかもしれませんが、

隣に暗い色があると明るい部分はより明るく見えます。

また、明るい部分に黄色やオレンジ系の色(暖色)を置くと、

より光の感じられる色になり易いです。

太陽の色がこれに近いからかもしれませんね。

重ね塗りで色を明るくする裏技?➌ チタニウムホワイトを使う

色を重ねる際にとにかく明るくしたいところや、

ハイライトを入れたいときにおすすめなのがチタニウムホワイトです。

隠ぺい力が強いく、白の中でもより強い白といったイメージです。

下の絵の具が乾いていない時でも、無理やり白くしたいときなどにも使います。

持っておくと便利な油絵の具です。

油絵の下描き段階のおつゆ描きも重ね塗りになる。

重ね塗りと言われると、難しく考えてしまう方もいるかもしれません。

油絵の下描き段階で、おつゆ描きなどすると思います。

そのおつゆ描きの上から、色を乗せていくだけでも十分な重ね塗りです。

白の上から油絵具を乗せるのとでは、大きな違いがあります。

是非、油絵の具は色の重なりと言う部分に気軽に触れてもらうと、

油絵の具の奥深さと表現の幅、面白さがわかるのではないでしょうか。

重ね塗りのグレーズとスカンブルの違いについて

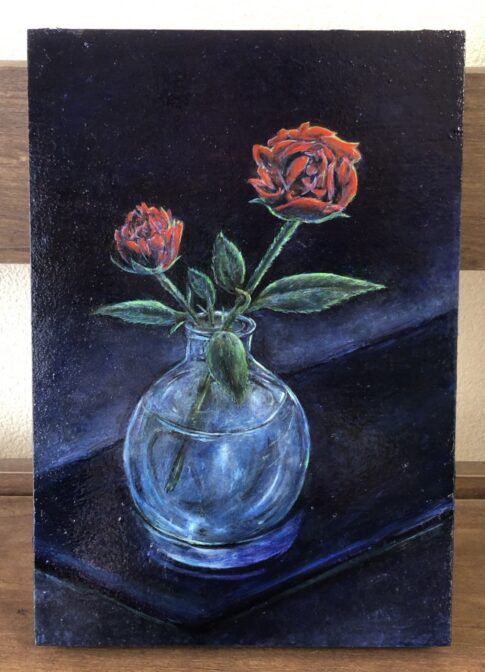

グレーズ(グラッシ)は、透明色で重ね塗りすることです。

スカンブルは、半透明色で重ね塗りすることを言います。

シンプルにそう覚えておけばいいでしょう。

また、グレーズ技法は、油絵がファンエイクによって確立された600年前からある技法です。

そう考えると凄いですよね。

油絵の技法については下の記事でも紹介していま👇

重ね塗りによるぼかし技法フスマートとは?

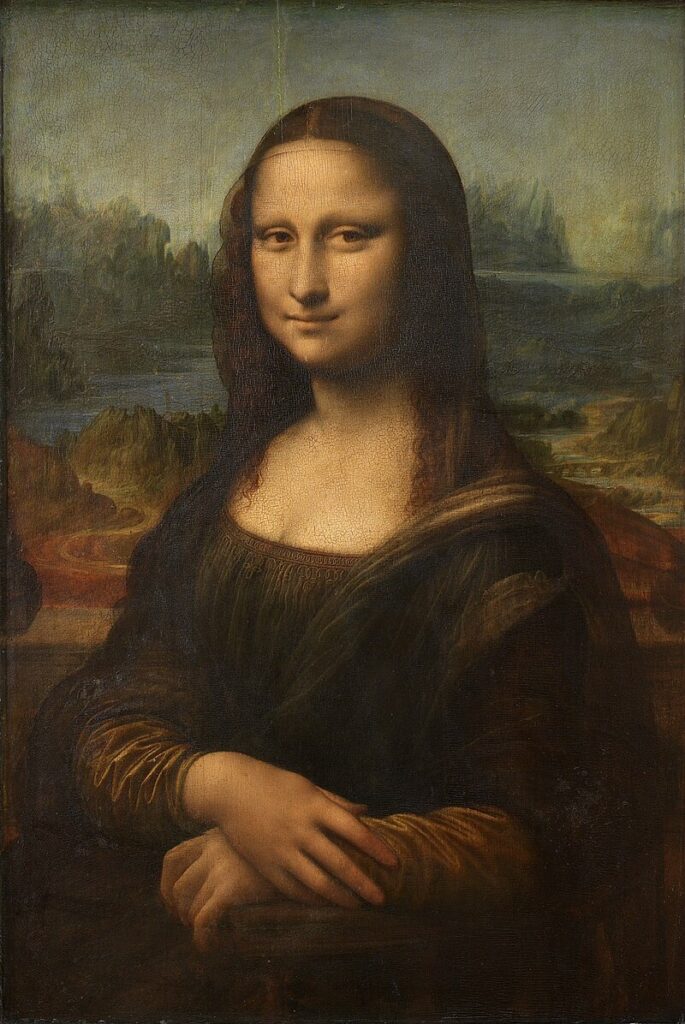

レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」はご存じかと思います。

この絵は、油絵の具を薄く重ね塗りするグレーズを繰り返すことによって出来ています。

何度もグレーズを繰り返すことによって、

煙のような境界線のないぼかした繊細なグラデーションを作ります。

このことを、スフマートと言います。

フスマートは、薄塗りのグレーズを繰り返すので、膨大な時間が必要になります。

レオナルド・ダ・ヴィンチは「モナ・リザ」の制作に4年の歳月を費やしたと言われていますね。

まとめ

と言うことで、重ね塗りに着目して話して行きました。

油絵の具は重ね塗りすることで、より深みのある透明感や色彩を出すことができ、

より油絵らしくなります。

是非、試してみてくださいね。

また、何か疑問の解消に繋がることがあったのであれば、幸いです。

また、別の記事で。

————————————

📣お知らせ📣

油絵を0から学んでみたいと思いませんか?

期間限定で、油絵のビデオ講座と電子書籍を無料でプレゼント中です。

油絵を始めてみたい方や、上達に伸び悩んでいる方の力ないなれば幸いです。

下のリンクから👇

油絵ではなく、Duoで描こうと思っています。

まだ全然これからですが、

とても参考になりました。ありがとうございます。

油絵の具の塗り重ねかた、私が知りたかった沢山の事 今日は教えて頂き

本当に参考になりました!何か道筋が見えたようです❢ ありがとうございます。

参考ななったのであれば嬉しいです!