皆さん、こんにちは!

絵描きのふじゆうです。

光に関しては、私は重点を置いている部分です。

目に見えているものは、光があってこそですし、

光のことを知ることは絵を描くことの手助けにもなると思っています。

有名な画家レンブラントが「光と影の魔術師」と言われるように、

私も魔術師になりたい!

魔法が使えるようになりたい!

空が飛べるようになりたいよ!ドラえもん!爆

(すみません、一応ここ笑うところです。)

という茶番は置いといて、

今回は、光の知識の「自然光」をテーマにして話していきます。

それでは、やっていきましょー

👇光の知識は、こちらでも挙げているので、興味ある方はどうぞ。

基本編です。基礎が一番大事です。

目次

光の描き方や知識➊ 真昼の太陽光

太陽の高度が高く強烈で最も白い光です。

影は濃い影が落ちます。

また光が強すぎるため、物の固有色は弱まり白っぽく見えます。

他の時間帯に比べて、物本来の彩度は低いです。

海などは、この時間帯が一番きれいに見えます。

なぜかというと、光が見ていいる人やカメラ側に反射してこないからです。

こちら側に反射してこないということは、

海の色を引き立てるのできれいに見えるという理屈です。

光の描き方や知識➋ 夕方の直射日光

太陽が地平線に近づくにつれて、太陽の光は黄色を帯びてい行きます。

夕方には、はっきりとした黄色やオレンジ色になります。

この光の状態になるのは、日の入りの1時間ぐらい前の時間です。

天気予報などで、日の入りの時間を調べて、その1時間前ぐらい狙うと良いでしょう。

この時間帯は、もの本来の固有色は殺されて、全体的に黄色っぽくなります。

また、夕方の時間帯のオレンジ色と空の青色は色相環的に補色になります。

だから、人間が美しいと感じる一つの理由なのかもしれませんね。

光の描き方や知識➌ 夕日が沈む直前の光

夕日がさらに低くなってくると、濃いオレンジ色や赤色に近い色合いを出します。

また、日差しが弱まってくるので、第2の光(青空からの光)の影響が増えるので、

影色などはより深い青色になります。

この時間帯に雲がある場合は、

カラフルに彩られて、皆さんご存じの奇麗な夕焼けになります。

私も大好きです。

影は、夕焼けの光と青空の光がまじりあって、紫色やピンク色になる場合もあります。

光の描き方や知識❹ 夕日が沈んだ直後の光 (黄昏)

光源が太陽光ではなく、空の光が主な光源になります。

光は和らいだ状態になり、ぼんやりとした感じになります。

晴れた日のこの時間帯の東の空(夕日と反対側の空)にピンク色になることがあります。

この現象を、「ビーナスベルト」と呼びます。

ビーナスベルトの下は、青色になるのですが、この部分は地球の影です。

夕焼けの方ばかりに目を持っていかれがちですが、反対側の東の空も見てみてくださいね。

意外な発見があるかもしれませんよ。

————————————

ここで、少しお知らせです。

油絵を0から学んでみたいと思いませんか?

油絵のビデオ講座と電子書籍を無料でプレゼント中です。

期間限定で、もっと詳しく説明しています。

下のリンクから受け取れます👇

光の描き方や知識❺ 運天時の光

曇りの時の光は、空が雲によって覆われているため光が弱まり、

空全体から柔らかい光が来る状態になります。

なので、影もぼんやりとします。

また、曇りの時がもの固有色が一番強く出ます。

つまり、もの本来の色が良くわかります。

更に言い換えると、リンゴがより赤く見えるということです。

光が弱いのでハイライトは出来づらく、影色も真っ黒にはなりづらいです。

ようするに、コントラストは低めになり、穏やかな印象になります。

光の描き方や知識❻ 雲切れや木漏れ日の光

雲の切れ目がある場合は、

雲による影と太陽で照らされた部分でまだらに光があたった状態になります。

木漏れ日もこの現象に近いところがあります。

光の当たった部分はかなり明るいですが、影との境界線はぼんやりとしています。

木漏れ日は、木や葉が地上から遠いほど、影はぼんやりします。

また、木漏れ日は美しい現象なので、写真や絵で使われる事が多いです。

私はまだ、木漏れ日の絵を描いたことがない気がするので、今度挑戦したいと思います。

光の描き方や知識❼ 夜の光、月の光

真夜中でも夜の空は、ある程度の光は放っています。

この光は、沈んだ太陽の場合もあれば、月の光の場合もあります。

因みに人工的な光がない場合は、空の方が明るくなります。

👇空が明るい例

👇空の方が暗い間違った例

夜空は、真っ黒に描きがちですが、より写実的に描く場合は、

黒くなるのは地上の方になります。

月は、太陽光の現象と同じように地平線に近くなるほど黄色やオレンジ色を帯びます。

空の高いところにあるときは、白っぽく見えます。

夜の空は、青や紫っぽく見えることがほとんどです。

植物なども、青っぽくなります。

光の描き方や知識➑ 霧や霞みの光、空気遠近法

霧やチリ、ホコリなどに光が当たると空気中で光が散乱して白っぽくなります。

窓からの光がホコリを照らして、

光があたかもそこに存在しているかのような見えることがありますよね。

空気遠近法と、似たような現象になります。

空気中の水分やホコリなどが白くなるので、

それが重なって、奥のものほど見えなくなります。

遠景になるほど、輪郭がぼやけて、青白くなります。

ちなみに、日本は湿度が高いので、遠景ほど白っぽくなりがちです。

海外の湿度の少ない所の場合、遠景ほど青くなりやすいです。

絵は嘘をついて効果的に見せていいと思っているので、

好きに表現してみると良いと思います。

光の描き方や知識❾ 水と光の関係

池や川、海、水たまり、塗れた地面、葉の水滴など様々あります。

水のある風景は、絵になるのでぜひ観察してほしいもの一つです。

光を反射して鏡のような役割を果たしたり、

水辺の風景は人の心に安らぎを与える部分も多くあると思います。

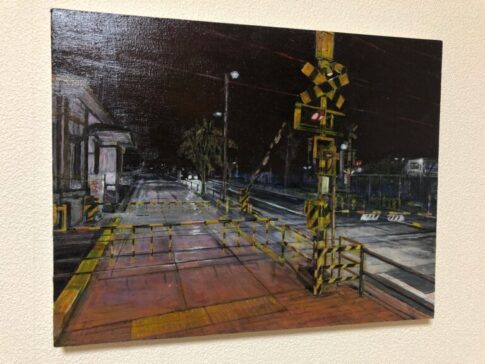

私が一番好きなのは、濡れたアスファルトの光の反射です。

雨の降った後の空との光の反射や、夜の街の光などの反射はほんとに美しいです。

まとめ (光の描き方や知識)

今回は野外の自然の光についていくつか紹介していきました。

絵を描く人間として、日常の物や光の現象などをよく観察する事は、

絵を描くことのセンスを磨くことに繋がると思います。

また、基本的な知識がある状態でないと、何をどう見ればいいかもわかりませんし、

何かを知れば見慣れたモノの見え方も変わってきて、違う視点から見ることができ、

新たな発見に繋がると思います。

つまり、あらゆるもの魅力を引き出すことの懸け橋になると思います。

それに、楽しいですしね。

ということで、長くなりましたが何か参考になれば幸いです。

また別の記事で。

コメントを残す